文化观察

当今年2月上映的电影《奇迹·笨小孩》发布的“陪伴曲”是翻唱自《海阔天空》传播于网络之际;当5月音乐综艺《声生不息》第一期歌手们合唱《海阔天空》过半时,现场突然出现了黄家驹的原声和影像,穿着蓝色西装的他,依然是风华正茂的模样。“如果家驹还在,今年他刚好六十岁了。”隔着屏幕,永远年轻的家驹,和皱纹已爬上脸颊的同时代歌手们遥遥相望。“背弃了理想,谁人都可以,哪会怕有一天只你共我”,歌词之间那些关于上个世纪的记忆,朝向大众扑面而来。

每年6月,Beyond的消息都会格外热闹些,大约因为这个月是黄家驹的生日和忌日。以1993年为节点,其他成员的新歌和后来的聚散,仍久久地牵扯大众的关注。在这个时间点,南京大学出版社推出了由许金晶编写的纪念书籍《海阔天空》,讲述17位中国人与乐队Beyond音乐相伴的人生故事。讲述者中,既有杨早、郑嘉励等学者,也有菠萝大哥、居莱提、段同愿等音乐人,更多的则是包括发型设计师、小店店主在内的普通中国人。

每年6月,Beyond的消息都会格外热闹些,大约因为这个月是黄家驹的生日和忌日。以1993年为节点,其他成员的新歌和后来的聚散,仍久久地牵扯大众的关注。在这个时间点,南京大学出版社推出了由许金晶编写的纪念书籍《海阔天空》,讲述17位中国人与乐队Beyond音乐相伴的人生故事。讲述者中,既有杨早、郑嘉励等学者,也有菠萝大哥、居莱提、段同愿等音乐人,更多的则是包括发型设计师、小店店主在内的普通中国人。

今天推送的文章来自诗人、作家黄梵为此书撰写的推荐序,他从流行文化与传统诗词等角度观察分析为何Beyond的音乐能如此深入人心并给予大众精神向上的力量。

今天推送的文章来自诗人、作家黄梵为此书撰写的推荐序,他从流行文化与传统诗词等角度观察分析为何Beyond的音乐能如此深入人心并给予大众精神向上的力量。

黄梵:谈不完的Beyond

大约因为许金晶做过我几堂写作课的“学生”,当他请我写序时,我便想当然地以为这本书不会超出我的经验与认识边界。拿到书稿才发现,这真是大错特错!这不是一本Beyond传记,也不是以一己之力写成的Beyond音乐解读,而是聚合17位Beyond发烧友的生活与感受写成的一部Beyond 音乐传播与影响的个人史。

我虽自幼喜欢音乐,大学时还学过吉他和小提琴,后来也追过摇滚,也为《光辉岁月》流过泪,但那终究只是借他人的隐喻,装一装自己的情绪,均雁过无痕。我文友中有几位超级音乐发烧友,比如何同彬、欧阳江河等,他们要么收藏的正版碟过万,要么为了音效不惜购置数十万元的音响设备。总之,他们把重点都放在耳朵上,听觉细微之至,令我自叹弗如。记得80年代末,曾见北京街头有摇滚歌手卖摇滚歌词集,我上前与之聊天,发现聊来聊去都在聊耳朵,认为技术再好,没有一双有灵性的耳朵也白搭。想到这里,我才稍微释然。是的,这本书正可以看作那些有灵性的耳朵共同参与的一场声音盛宴,然后他们把票都投给了Beyond。

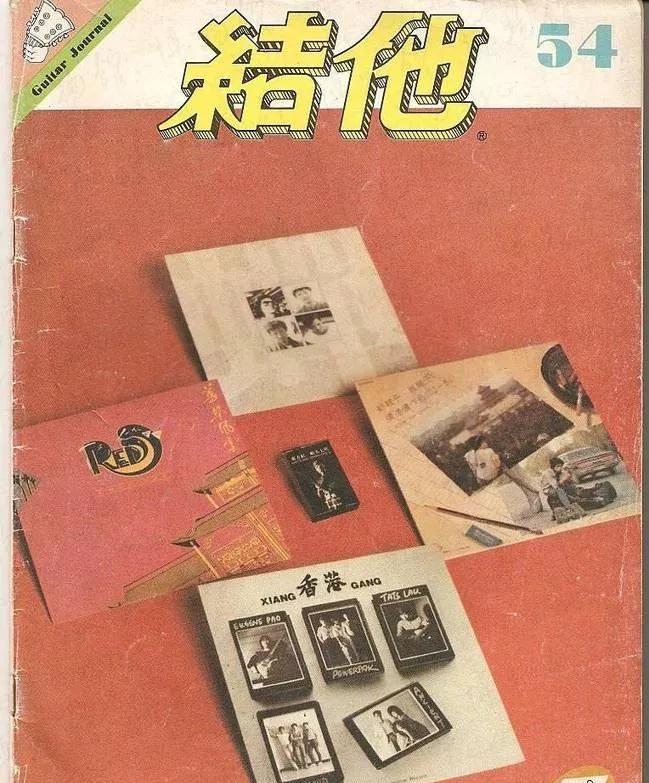

1983年,乐队参加《吉他杂志》举办的比赛获得冠军,参与灌录了名为《香港 Xiang Gang》的黑胶唱片。

说起耳朵,鲁佳、秦超、Ben、阿威、郑嘉励、居莱提、李力扬都谈到了文字之外的音乐部分。他们谈的不是音乐的制作形式,而是发生在耳朵里的那些声音,是这些声音让他们听懂了Beyond音乐,而不是文字。我以为,他们触及了音乐与意义的关系。音乐本质上是感官的艺术,同时也是抽象的艺术。感官的艺术是说,音乐在耳朵里发生时,理性认识总是迟到,总在耳朵的感受之后才来追认这些感受的意义。抽象的艺术是说,面对这些耳朵里的声音,谁也无权宣称他掌握着诠释这些声音的真理。这些声音本质上是“不可懂”的,听者的“懂”,只是用理性“发明”的意义,或依据歌词进行的意义“联想”。所以,当上述作者强调音乐比歌词重要时,等于发现了音乐抽象的概括力。比如,鲁佳和李力扬不约而同地谈到黄家驹独特的嗓音和唱腔:鲁佳认为家驹的唱腔“有一种独特的韵味”;李力扬认为他的颤音“有一种‘向下走’的趋势,有时甚至会觉得他走音了,但不那么唱,又确实没那个味儿了”。我也有同感,家驹独特的颤音,拓开了声音中一个变化的维度,犹似巴洛克绘画中让衣褶扭动来传递激情,这是家驹唱出隐秘激情的秘密之一。当颤音加持在歌词的意义上,激情就成了这些意义最好的继承者。

1986年首张专辑《再见理想》,黄贯中设计

那些不懂粤语的歌迷,却偏爱Beyond音乐的粤语版,罔顾歌词的意义,这令郑嘉励开始反省自己的“文字中心主义”。他认为:“至少在 Beyond 的许多作品中,音乐本身是没有明确内容指向的,它的情绪色彩完全取决于作词家愿意给这段音乐填上怎样的歌词。”他还认为此前“中文歌曲的表达太过于依赖文字”。居莱提也强调:“通常我只注意音乐,不爱关注歌词。对我来说,并不是说歌词好歌就好。”“《再见理想》里有一首歌叫《Myth》,是一首英文歌。这首歌算是我第一首听哭的歌,虽然我当时不知道歌词写的是什么。”两人都触碰到了音乐的本质。

音乐在本质上是“不可懂”的,一切所谓的“懂”,皆来自歌词提示或听者赋予。那么,Beyond究竟用歌词为自己的音乐创造了怎样的意义?菠萝大哥说“这些歌词,我觉得非常好”。许金晶说“从我接触‘Beyond’开始,就有了‘彼岸’‘他者’等意识”。杨早把《海阔天空》的传唱不衰归功于歌词提示的自由与自我空间狭窄之间的张力。孙存照因自身疾患带来的不便,对《光辉岁月》《海阔天空》中的歌词“风雨中抱紧自由”“原谅我这一生不羁放纵爱自由”刻骨铭心,以致要创办医疗中心,通过行医彰显家驹精神。吴晓斌则注意到Beyond对悖论人性的传递:“在表达抑郁的同时点燃希望。因为这种命运多舛而又一往无前的特质,让许许多多在人间艰难跋涉的人们从他的音乐中看见自己,有了共鸣。”段同愿通过歌词不只听出Beyond音乐具有博爱和反省的意味,还指出家驹与生俱来的大我气度,令那些念念不忘小我的音乐人难以望其项背。石丰却认为,三子时期的作品,才真正实现了Beyond所代表的自由精神。黄海燕作为曾经只听家驹时期作品的发烧友,到后来,对家强以自己方式演绎的家驹作品,不仅予以理解,还接受了音乐天地更加广阔的三子时期。

1991年发行的为非洲难民儿童呼唤和平的《Amani》

流行乐与摇滚或纯音乐的本质差异在哪里?我以为,流行乐与流行诗歌、行画、鸡汤文、常人心中的“诗与远方”等一样,都是集体诗化的途径之一。集体诗化的好处在于普通人不用绞尽脑汁就能按照惯例做出选择,满足内心诗化的需要。比如,普通人过惯了朝九晚五的日子,都知道用一次旅行来应对内心的钝化。可是,很多艺术家会阻止自己落入集体诗化的俗套,而用独特诗化冲破集体诗化的那些惯例,实现更经久、更个性的诗化。这时,商业与音乐如何平衡的问题就凸显出来。郑嘉励认为:Beyond“在商业成功与个人表达之间取得的综合成就,至今无人可及”,“他们身上洋溢着的理想主义光辉,让流行歌曲超越了时代。”杨早更是肯定了流行歌曲的自有价值:“不是只有政治与社会的真相才让人从内心反抗权威、坚持自我,青少年亚文化更是有自我的规则与价值体系。”一些摇滚乐迷觉得Beyond不够摇滚,黄海燕认为这恰恰是Beyond的厉害之处,他们找到了流行与摇滚的平衡点,能够“引导流行乐迷走进摇滚和其他类型的音乐”。居莱提激赏Beyond因流行出名,这才让众人见识到那些经典歌曲。

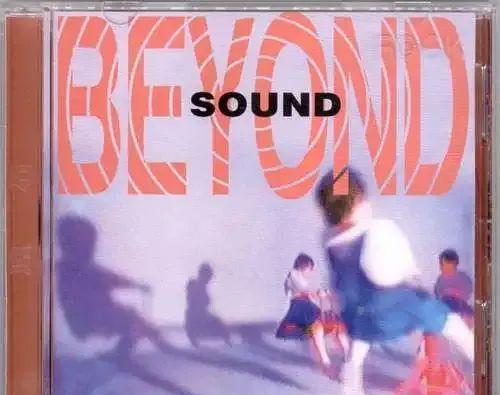

单从诗化看,三子时期无疑要比家驹时期更趋向独特诗化,甚至出现了纯音乐,而没有延续家驹时代的平衡之道。比如,鲁佳客观上肯定三子时期的“摇滚乐”,情感上却依旧倾向家驹风格的Beyond,这份与家驹风格共鸣的情感,就来自流行乐与摇滚乐的平衡之道。蛋泥儿君“最开始听的时候非常不习惯,三子时期的歌很陌生且音乐风格与家驹时期相差很大,家驹时期的经典歌曲也被唱得乱七八糟”,后来他渐渐认同了三子时期的独特诗化,尤其对1998年推出的《不见不散》推崇备至:“此时的 Beyond已不仅是一支摇滚乐队,而是熟练驾驭多种前卫音乐风格的全能型乐队。”“很多人并没有认真听过就去否定三子时期的作品,对他们我只能说:‘很遗憾,你们错过了很多精彩的作品!’”Ben索性宣布“三子时期的《Sound》是Beyond最好的专辑”。

Beyond专辑封面《Sound》

对任何理性来说,要解释作品的魅力都是个不小的挑战。鲁佳引入了“意境说”:“Beyond的歌有一种特别的意境。这是我认为Beyond音乐最迷人也最与众不同的地方。北大艺术学院的叶朗先生说,‘意境’的意蕴就是一种带有哲理性的人生感、历史感、宇宙感。有一种惆怅,好像旅客思念家乡一样,茫然若失。”王国维在《人间词话》中谈过诗人创造境界的途径:“诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。”王国维揭示的是宇宙万物与人心的深刻关联,尤其在谈到“出”时,他说:“出乎其外,故能观之”“出乎其外,故有高致”。此时的“我”已超越人生的具体悲欢束缚,向广袤的宇宙万物弥散,趋向王国维推崇的“无我之境”。这也是席勒对诗的理解:“诗就在于能够说出并传达那无意识之物,也就是将之转移到一个客体之中。”这也是叶朗说的历史感、宇宙感,以及许金晶感受到的“彼岸”与“他者”。

从人性来讲,不管这样的提示来自歌词,还是来自易于让人产生联想的音乐,无疑都在现实中打开了一个时刻,让神奇的世界降临到听者的现实人生中。这是强烈的诗化,会把人心由熟悉之境推入陌生之境,由逼仄之境推入辽阔之境,令听者重新发现人生。这大概就是令阿威动情乃至痛哭的原因,也是Von先生可以靠Beyond度过轻度抑郁症的原因吧。

我自己对音乐若不借助歌词如何完成对诗化之境的提示,不甚了解,但以我对抽象画的视觉经验和对音乐杂乱无章的听觉经验,我猜测,已有的音乐惯例可能起到了重要作用。如同面对罗斯科晚期抽象画中大面积的黑色时,人们借用黑色在生活中的意味就可以领会罗斯科对人类悲剧的提示。也如同奥尼尔在《琼斯皇帝》中、黑泽明在《罗生门》中,运用鼓声来造成恐惧的声音惯例。因此,家驹时期Beyond的音乐魅力或者说动人品性,一定与此前的诸多音乐惯例有关。当然,要去揣摩普通人都了解哪些音乐惯例,实在是一项无法完成的工作。不过,大致可以说,不管家驹是出于被迫还是自觉,把流行元素融入摇滚的做法,让普通人能通过音乐惯例,摸索着进入摇滚的世界,非但不是降格,恰恰是功德无量。实际上,音乐惯例之外的歌词,也会引发或加强听者的意义感受。两者以巧妙的合力,佐证了Beyond的特殊意义,使之成为听者永远谈不完的话题。

新媒体编辑:郑周明

配图:历史资料

每天准时与我们遇见的小提示: