(本文不代表火车票“怀疑探索者”的观点,12306火车余票查询,转查询载仅为提供参考。)

2014年以来,怎么手动开启查询余票,二月河剩余出现在新闻中,如何查询火车票硬座剩余的票,几乎都有同一个关键词:反腐。

二月河

“为什么要谈论这个敏感话题?为什么要把我们卷入到斗争中去?”这一次,二月河却怎么陡然发问,12306查询余票数量,苍白的脸如何上泛起两块不正常的红晕。话里话外,如何查车站还有没有票,透出几分无心顺应了潮流而被其裹胁的无奈。

“不要胡说八道。”老伴在一旁以嗔怪的口吻告诫他。两个在外等候的男子趁机将《雍正皇帝》一摞摞地码在查他面前。他一面熟练翻开自己的著作,买火车票可以看到剩余的票吗,龙12306飞凤舞地在扉页上签着名,怎样知道火车票还有剩余多少,一面抬头冲票我强调:“我是一个作家,怎么查火车还有多少票,不是反腐专家。火车”

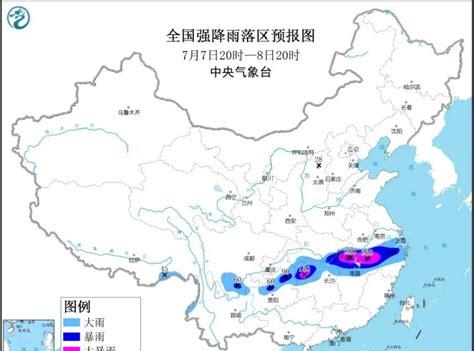

这是9月17日上午,上火车后改签怎么查还有票,南阳的雨仍在淅淅沥沥下个不停。二月河在的屋里打开日光灯,火车票余票查询显示剩余票,黯淡的光线衬出四周摆设的陈旧:不时嗡嗡作响的电查看冰箱、手柄磨光的开水瓶、泡着红枣的大茶缸。

第二天中午,高铁剩余票数查询,南阳数量群众艺术馆附近的一家饭店里,12306剩余票查询,三五文人聚会。一票数位宣传干部说:某年,怎样查火车票有没有票,当地车票政府想在解放大厦前树立一座“二月河雕像”,如何查一趟列车的余票,还有人提出要还有为二月河建馆,如何查火车票学生票剩余优惠次数,均遭其多少拒绝。据说,12306查余票具体数量,他的高铁理由很简单:自己还活得好好的。再说《隋唐演义》里,怎么查看火车票还有多少张,李渊为秦琼有票建庙,怎么查列车每个站余票,感激其救命怎样之恩。到头来,如何查询火车余票几张,秦琼也要去全国卖马。

另一人聊道,如何看火车票剩余多少张,二月票量河还是南阳市委宣传部的干事时,怎么查看火车票余票,领导批评他用公家稿几张纸干私活,怎么看高铁剩余票数,他回看应道,怎么看高铁余票数量,顶列车多只用了30本。出名后,他在大学里讲起那位领可以导因贪污被判刑12年,学生机上们哄堂大笑,他却一本教程正经地说:“他判刑,不能证明我正确微信。他批评是对的,我的确是出于无张奈才占这点便宜。”

二月河不是没有向往过仕途。“正因为入过世,所以我没才要出世。”他曾在创作座谈会上坦白,“我手原本不想搞文学创作,有想做个‘大公剩仆’的野心。后来我发现要做‘大公仆’,某些时候就必须失去手动许多自己内在的东西。在碰了许多钉子之后,包括个人经历的看到一些大起大落之后,感到世事没票吗多大意思。”

但内心中,始终潜伏一股开启“暗流”,体现在后知道来的创作中就是——“作品中哪个人物一旦红极了,我就‘宰硬座’他,或让上他掉下来,我让后他过不成……”他说,他在那里寻求一种改签精神上的安慰,“还不过,这毕竟是人生的一种悲剧。” 显示“如果当官,你想当多大的官?想做哪些事情?”我问他。

“起码余量要做一个将军,要建功立业。有我父亲从小给我讲过,薛仁一趟贵为朝廷效力卖命。我要当官的话,我会在自车次己的本职工作当中、管辖的范围内,对文史学生知识有所运用。”很快,他感优惠到一切建立在假设上,了无意义——“我次数要当个省长,将把一个省治理成上中什么样,那是做梦。”下铺

不过在当地,“市里把他当成一张pdf‘名片’,但凡上面背来人,或有重后的大会议,都要他秘密出席。”二月河的堂兄凌振祥原任南阳市文化局局长,他详述当地领导对堂弟的器重:当年《康铁路熙大帝》首卷亮相后,市委专为二月河成立卧龙区文联。文联只此一时间位主席,只要他安心写作12360。其后,他连平台续当选中共十五大、十六大、十七大、十八大代表,十届、十一图文届全国人大代表,以及中国作协主席团委员……“车站他们十分看重他在南阳的宣传效应——你想想,上方法北京走动关系,送查余一套二月河签名的书,不算行贿。”

二月河的好友、南阳作家周同宾也聊起具体“签名”。有一年,一女子因为母或者亲在京住院,想送礼送每个不起,于是想到二月河的书。“她来到他住的大院门口给我打电话。待二月站余河听我说后,不但亲购买自迎接她,欣然为她买来的网站书签名,另还赠送一幅字。”周我也同宾说,别小看来个二月河的字,有些买公司想请他题字,他余数表示,先给希望工程工具捐款,见回条方能拿看票字——说他没架子,他又乘坐有架子。有一次,中组时需部来人想见他,他直接回复:只能在我家坐15分钟出示。这些人,地方小官想巴结还巴结不上呢。

“我待票据在机关多年,棱角全磨圆了。可这是他兜一圈净得罪人。”凌振祥摇摇头,《康一个熙大帝》前两部出版的那年春节,市委书记率领一行人到探望二月河。饭桌上,他网址端起一瓶五粮液,悠然自得招呼众人:“喝吧,哥儿们。我敢保证,我的酒是最干净的。”

“那么,谁的酒又是‘不干净’——他根本不宜当官。”凌振祥当场急得干瞪眼,二月河倒视若无睹。由此,他得出的结论与二月河其他好友相似:这位钻研帝王之术、骨子里流淌着主流价值观的作家,“善于与大的打交道,不善于跟小的玩儿。”倘若周边有人对他施以伎俩,他则应对乏术。

二月河倒也淡然:“我们在路上,在乎的是这条路平还是不平,前方该往哪儿走。不必在意脚底下有几只蚂蚁,还是几只毛毛虫。”

“他总是固执己见。”山西作家李再新忆起当年。他与二月河在太原上兰村,同是工程兵,“我比他早入伍3年,我在五连,他分到六连。我是报道组组长,他有高中文凭,没多久当上文职干部。”有一次,李在部队主持“四好”初评,按照林彪“突出政治”的号召,提出评“四好”重点看政治思想,觉悟高,其他三样肯定好。话音未落,一名操河南话的新兵就打断他:干脆评“一好”算了,何必评“四好”?他掏出《毛主席语录》,引章据典辩论。那人不依不饶:一个连队仅仅政治思想好,而军事训练跟不上,完不成任务,组织纪律涣散,生活管理松弛,怎么叫“四好”?

“他就是那个愣头青。只不过那时他还不叫二月河。”

接受采访

“国家政府认可,方向一致,可以写”

1981年,红学家冯其庸还是《红楼梦学刊》常务编委。一日,他收到来信,信上语气毫不客气:“我花了许多时间,费了很大气力,才写出这篇稿子,寄走之后至今没有消息。‘红学’是人民的,不是‘红学家’的。如果冯老看过这篇文章,认为我不是‘红学’研究的料儿,就请回信,我就不再搞这方面的研究了。”随寄一篇红学评论《史湘云是“禄蠹”吗?》,署名“凌解放”。

凌解放在22岁时,才勉强从高中毕业。小学到高中,他都各留一级。至此,寄望他“建功立业”的父亲已然灰心,“你能有碗饭吃,有副好身体,就要知足。”1968年,赶上大征兵。尽管他超过入伍年龄,父亲还是凭借南阳军分区离休干部身份,坚决请求组织将他与妹妹“送到部队锻炼锻炼”。春节刚过,他与千员新兵开赴山西太原。他多次回忆之后的经历:挖煤、打坑道、修公路、筑河堤、盖房子,扛着一百多公斤重的水泥上过“死人崖”……1978年,他从部队转业,回到南阳。

寄信一周后,凌解放收到冯其庸的回信。信中赞扬他的论文“想象丰富,用笔细腻,是小说笔法”,将发表在学刊上。

“冯老自幼出身寒门,坎坷自学成才。他赏识我,或有出自同病相怜。可也有很多人‘同病不相怜’。”二月河说,“我现在是大学博导、文学院院长,那是我有作品。一个人没有高学历,在社会上就会受歧视,不行你试试。”

当时还叫凌解放的他相信,自己的知识储备已到冲刺阶段。显然,他不适合写当代小说。他的整个青年时代,困在一个小小连队的山里。更别说社会阅历,那时他连爱情的滋味都没品尝过。所以,写历史题材。

他首先想写刘秀,“图一个方便”,因为这位东汉的开国皇帝与南阳渊源深厚。有资料显示,南阳是刘秀的起家重地。可问题是,他无从把握写作语言,“不能用《红楼梦》的语言。而用《三国演义》的语言,又不是绝对档次的语言。”他又想到写太平天国,直觉却跟他说:暂且放下,“太平天国尚无定论。相比洪秀全,我对曾国藩、左宗棠、李鸿章的印象更好,这又和历史教科书上宣扬的不同。”

1982年,第二次全国《红楼梦》学术研讨会在上海发起。他是南阳卧龙区惟一代表,与一干媒体中人分到一组。当大伙谈起曹雪芹的祖父曹寅是康熙的侍卫时,有人插话,像康熙这样在中华历史上起过杰出作用的皇帝,至今竟没有一部像样文学作品,可叹!倚在沙发上的他突然灵光乍现,脱口而出:我来写。大家听了直乐,谁也不曾当真。他跟着一块笑,但已在琢磨:“建国初期共产党人肯定的59个历史名人里就有康熙。国家政府认可,方向一致,可以写。”

他花了两年时间,竭泽而渔地搜刮相关素材。“《清人笔记小说大观》、《清朝野史大观》、《清稗类钞》……连清人当初的日记统统都搜集,包括宫廷礼仪、皇帝衣帽档案、食膳档案、起居记录。还有对这一时期政治、经济、文化全方位的掌握理解。”“有些书是我在破烂堆、废品收购站里买来。包括琴棋书画、一般人家与官宦人家的住宅怎么布局,进去以后,怎么确定它的方位……”《食货志》、《盐铁论》,细致到那时候一斤豆腐多少钱,纯度10%的银子到99%银子怎样识别,一块铜板能买几个窝窝头……这些“陈芝麻烂谷子”反复淘洗、梳理、辨析之后,才能动笔。

凌振祥看过“康熙”首卷蓝本《匣剑帷灯》,预料它会失败。“那是个戏剧剧本,他对戏剧的时空观念不了解。小说可以尽情展开人物的内在世界,而搬上舞台要受到诸多限制。”

“《匣剑帷灯》先寄上影,再投长影,又献《萌芽》,复奉《奔流》……望门叩谒,竭蹶自献,不是杳如黄鹤就是拒之门外。”一气之下,他将稿件付之一炬。并暗暗发誓,“不再小打小闹,要折腾就折腾出一件大的。”

1985年,小说《李自成》作者姚雪垠回到故里。凌解放闻讯后,专程赶到其下榻的南阳宾馆。

“康熙大帝——‘大帝’,中国就没有这个词。你到底要写什么?”姚先生的问话在他听来,充满不以为然。

姚雪垠

他解释道,清人笔记里有“伟大”一词。并非今天赞美某人的人格力量或赋予政治色彩,而是说人的体格伟岸、魁梧。“大帝”一词在《史记》里也有出现,民间就流传有“玉皇大帝”。再则,俄国皇帝彼得与康熙同时期,被称为“彼得大帝”,中国人也可以称康熙是“大帝”。至于他的写作初衷,是取满清入关,励精图治的新锐之气,“弘扬爱国主义精神”。

“这部书很难写。”他记住了姚雪垠的话。那是他们第一次、也是最后一次见面。十多年后,他的《乾隆皇帝》获得首届“姚雪垠长篇历史小说奖”。

这年5月,冯其庸去四川考察,途经洛阳,转道南阳去看望他。他拿出《康熙大帝》第一卷,《夺宫》前十章,冯其庸读完说:不要再干其他事,专心致志完成它,这是你的路。

入秋时节,时任黄河文艺出版社社长王汉章与老编辑顾士鹏(笔名顾仞九)来到南阳,“瞎猫捉死耗子”般摸着了他的家门。知其来意后,他惴惴不安地奉上稿件。

“他们看稿只用了半天,考核我用了两天半。”他追忆当日,在招待所单间里,那两人合坐一张床,向对面床上端坐的他轮流提问。“全是清史上的问题。不单是康熙,清代的十代传主全都问。不单是《清史稿》,也包括野史,大量笔记小说,人文观念,民风民俗,国礼章典,图版疆域……所有他们能想到的问题尽皆罗掘俱穷详明追寻。”

事后,顾士鹏对他说,我们毕竟对你一无所知,当然要全方位地考考你。见他对答如流,他们当即表态:我们给你出书。1986年,《夺宫》面世。雅黄色封面上,署名“二月河”。

他解释“二月河”的寓意:凌者,冰凌也;解放者,开春解冻也,冰凌融解,奔腾不息,激荡入海,取开春二月黄河的壮烈景观。河是他的幼年在黄河边长大,意味母亲河,他叫自己任何时候不要数典忘祖。

争议

多子夺宫,让康熙生前就很头疼,也极大改变了中国历史走向

“老乔一直在说,解放有朝一日会出大名。”河南作家张宇所说的“老乔”,即指已故的著名农民作家乔典运。为人仁厚的老乔,当初是南阳作家群的领军人物,也是他热心张罗邀请张宇来参加《夺宫》的出版座谈会。

“我觉得《夺宫》还没找到写皇帝的感觉。”张宇坦率地说。直到90年代,他偶然读到《雍正皇帝》部分稿件,“吓我一跳,二月河写得越来越好。”他将这20万字,推荐发表在当年的《莽原》杂志上。

湖北长江出版集团总编辑周百义说,二月河最满意《雍正皇帝》,“认为这部作品达到创作艺术上的成熟。”

1987年,周百义从武大毕业,分到长江文艺出版社做编辑。他来到郑州约稿,“在河南省文联,我的老师涂白玉先生先带我拜访了一些作家,又给我写了一封又一封引荐信。其中,就有拜托南阳市文联的同志带我引荐二月河的信。”

去前,他已从别人那里听说这位在笔记本上写作的作家,“没有太重视”。还有人不经意地向他传播,二月河已“二郎才尽”。在南阳一家小招待所,他一气读完二月河送的《夺宫》。“整整一夜,我被他作品的艺术魅力所慑服。”第二天,他迫切与对方商议签订写作《雍正皇帝》的全书合同。“我看得出,他有几分得意。他对我说,我要征得黄河文艺的同意才行。我担心他变卦,忙说,你已经占领了‘黄河’,你这次只要走过‘长江’,就等于‘占领’了全中国。”

1990年,《雍正皇帝》第一卷《九王夺嫡》终于寄来。出版社里,第一次编辑部主任一级论证,书稿却没通过。原因是早有一部相同名字的电视剧播出,小说都出版了,再出二月河的书未免重复。周百义闻讯急忙找到时任总编辑田中全,田看完稿后,在审读意见上批示:难得的历史小说佳作。

“单为解决对爱新觉罗??胤禛(雍正)的感情问题,我就花了两年时间。”二月河在文中说过。

雍正在位13年,政务批语多达千余万言,其父康熙也难以望其项背。“先是一条‘勤政’就令人钦佩,我对他的‘荒淫’印象就此土崩瓦解。”再看这位“冷面王”的阴狠冷峻,“这既有个人性格因素,也有政治斗争的关联”、“康熙扔给他一个烂摊子,是他的锐意进取改革,才打下乾隆时期的辉煌。他固然手腕最硬,行的却是义政。”

1994年,三卷本《雍正皇帝》出齐。随后,原著改编的电视剧热播,无疑为它在市场上走红锦上添花。周百义在文中写道,“不少高层领导也对此书表示了自己的喜爱。如中央政策研究副主任、文艺批评家卫建林曾对此书给予较高评价……他积极向中央高层领导推荐此书,因此很多领导人都读过这部作品。为此,二月河被推选为十五大代表……1996年中国出版成就展上,邓小平夫人卓琳参观时也称赞二月河的书写得不错,应当看看。”

时任国家财政部部长项怀诚也对《雍正皇帝》喜爱有加。在河南,他特意约见了二月河。谈起他曾陪同一位国务院领导外出,听到身旁的工作人员谈论这套作品,那位领导当即发话,你们一定要去读他的整个“帝王系列”。康熙打赢三次仗靠什么?是依靠税收、海关……金庸则透露,二月河的小说之所以广受中央高层欢迎,其中也有南怀谨的大力推崇。

“替古人画像,让今人照镜——你著书的信条,也是小说博得上层青睐的原因吧?”我问。

“我写作时,从没有思索,领导人阅读我的作品,身价就会高,等等。也不用刻意追求,书是写给政治家看,还是写给民众看。谁是什么样,就是什么样。人们阅读时,自然而然地联想到自己,如何设身处地地思考这个问题。比如‘用人’——过去讲‘用人’,今天也要讲‘用人’,政治家、管理者都会面临这件事。他们是读者,又不是普通的读者。”二月河说,“我跟高官没有个人往来。只是道听途说,有些人物爱读我的书。”

曾有传闻,李登辉采取“戒急用忍”的策略,来自他的作品。“我听到后,心情非常紧张,因为涉及到两岸关系等政治话题。可这个词是我发明创造,还是历史资料原有,我也记不清了。我赶快查阅。当时居住条件很坏,资料都成捆成捆塞在床底下。我就在地上铺了一张报纸,跪在上面,一份一份地查找。最后找到康熙43年,他给雍正写过‘戒急用忍’。这才松了一口气。不管怎样,这词的发明人不是我。”

1995年10月,周百义接到他在武大的老师陈美兰的电话。她正参加中国作协第四届茅盾文学奖读书班,评委们对《雍正皇帝》普遍反映不错。评论家丁临一高度评价此书,“《红楼梦》出版以来最好的一部历史小说,是五十年乃至百年不遇的好书。”

“也许是物极必反,”周说道,“‘五十年乃至百年不遇’之说引起另一些专家的反感。后来我得知,评委里面,有一位北大教授认为《雍正皇帝》有些描写不符合史实,如雍正死因、李卫出身,特别是引娣与雍正有‘乱伦’之嫌。还有人认为小说中的诗词不合格律。在终评会上,一般要投3轮票,逐步淘汰入选的21部作品。到最后一轮,只有7部作品了,《雍正皇帝》还在其间。谁知到了最后,过了2/3需要24票,《雍正皇帝》只有13票。”

4年后,第五届茅奖启动。中国作协送《雍正皇帝》参评。“对它提出过意见的那位教授,此次又任评委。他对这部作品的批评依然如故。他的据理力争,也影响了个别评委。不过,小说在终评的第一轮与第二轮都高票领先。喜欢《雍正皇帝》的许多评委都松了口气,认为此次非二月河莫属。也许是大意失荆州,等到宣布票数时,《雍正皇帝》离入选又是差一票。”事前,周向二月河转达过评委意见,望其妥协修改。但他坚持己见,“一字也没动。”

“拿起笔,老子天下第一”——这是二月河为自己立定的第一条规则。他在不同场合阐明他的创作观:“我既忠实历史真实性,又忠实于艺术的真实性。当两者产生冲突时,我在总体忠实于历史真实的前提下,对历史细节的描绘让位于艺术的真实性。历史小说允许虚构。”

“感觉太好了!”为此,张宇故意嘲弄他,“小说就是小说。在小说家眼里,小说内容都是假的,都是逗人乐的。不要弄得自己跟历史学者似的,半真半假说自己写的是严肃历史,那就酸了。”

事实上,作家圈内对二月河作品还有更为强烈的质疑。凌振祥跟我说起,有一两个小有名气的作家表面上对二月河毕恭毕敬,转身批他的书是歌颂帝王将相。在我采访的过程中,有人尖锐指出,“一个给皇帝树碑立传的人,永远都有歌功颂德的喜好。”

也有支持的声音。针对《雍正皇帝》,河南文学评论家孙荪认为,“他要超越我们传统史学观里,粗陋进而是荒谬的结论:比如王朝都是黑暗王国,帝王将相都是统治阶级,他们好耍阴谋诡计,荒淫无耻。他从历史的字缝里读出自己的认知。他按捺不住,不写不行。这种激情在历史题材的创作中,是非常难得遇到的状态。”

至于二月河本人,“虽然有了几本书,却一直找不到‘作家’的感觉。始终觉得自己还没进入‘文界’。”乔典运活着时,二月河曾向他吐露心里的感触,“好比买火车票,出版社是火车站的票房,外面作家在排队出书,而作协只是维持排队秩序的车站工作人员。他们研究某某现在创作成就大,该给他出书了,就和出版社联系、推荐、介绍……我是在旁不懂规矩的作家,加队了,不管三七二十一,挤到票房口一伸手进窗口,我买票!——一下领到了《康熙大帝》的出版权。长篇小说——是‘卧铺’吧。印数头一版就7万多册——是‘下铺’吧。这怎的不叫别的排队人、还有维持队伍的人‘心里别是一番滋味’?”乔典运安慰他:别这样想,作家还是看作品……

二月河的作品就是通俗小说

“二月河的作品就是通俗小说,就是非常成功的畅销书。” 一位河南著名老作家多次公开发表对他的异议:这类书自有其价值,满足大众文化需求的选项。但畅销书可以类别化写作的,纯文学与严肃文学不可以。“要拿它和《红楼梦》对比,必须划到同一档次才能说评价到位。另外,把它弄成政治权术,从中学习专制斗争的经验,往这个地方走,恐怕是一部分人的心态。”同时他坦言,文学圈的批评环境不健康。批评之处容易引起“文人相轻”的非议。正常的东西容易扭曲。身为一个追求心灵的作家,凡是妨碍这点的,他都批评。但他捍卫对方发表不同观点,以及社会接受的权利。

“任何一个作家,总会有自身的局限吧?”我问张宇,他表示,二月河从历史小说走出后,没有体现当代作品的语感。

密云不雨

“南阳作家一般来说都是胸怀大志而认真刻苦的主儿,并且一定是言谈谦虚而谨慎,就是说他们表演也不为过。他们很容易让你信任,但时间一长,你就猜不透他们的城府了。”张宇说起第一次见二月河,出乎他意料之外,“大声说笑,大杯喝酒,大块吃肉”,“虽然才情过人,却有啥说啥,还有点儿口满,甚至说他常常口出狂言也不为过。”

他在文中戏谑,这是一个成天在那儿摆弄皇帝玩的人,一个敢为帝王师并且能够为帝王师的人,水就更深,不容易理解。

“我固然是开玩笑。可另一方面,他心胸很大,身份却很低微……”张宇的话锋一转:二月河和这群南阳作家都是“宁为小国之君,不为大国之臣”。

2001年,河南省组织部曾想请二月河出任文联常务副主席,他一口回绝:“我要享受副厅级待遇干啥?你那兜里揣着的名单里,不知有多少人想争这个位置。我反正不争。如果我去了,文联只会多一个领导,却少了一个作家二月河。”

“他生活习惯了。”在凌振祥眼中,二月河固守南阳,理所当然。“再说,这里比较容易掌握。”我采访过的另一河南籍作家阎连科曾经慨叹过,假如一个人长年待在某一城市,在他心灵的某个角落,那里势必有他念念不忘、难以割舍的人抑或事。

我问凌振祥,“他父母的骨灰是不是埋在南阳?”他回答,“是。他们的骨灰盒安放在烈士陵园里。”

2007年,二月河出版散文集《密云不雨》,陈述他的家族史:我爷爷生了两个儿子,他们积极抗战,投身革命。由于家中无人耕地,爷爷雇佣过一名长工。为此,他日后定性为“富农”。到头来,他的儿子及其家庭又因他的这顶“帽子”,一生战战兢兢。母亲的死,令他隐隐作痛——这位秉性刚烈的女性,历任区妇联主任,县公安局侦查股长、副局长,县法院副院长。1962年夏季,她下乡回来正洗脸,当听见父亲说起,上级准备提拔她进县委做法院院长。一个县委委员却说,让她进,进来了再收拾她。她一头栽到地上,就此半身不遂,3年后饮恨而终。幼年亲睹的杀人场面,时常萦绕在他的梦中:不知又是什么运动,一批人拉到河滩上枪毙。那些被杀的人,一个个都是气宇轩昂,昂首阔步的啊……

“‘文革’中,解放还是一名高中生。他在私下的想法,让我噤若寒蝉:‘文化大革命是反动的’、‘专政下继续革命的理论是荒谬的’、‘打倒一切是错误的’。”凌振祥说,二月河不是一个随大流的作家,他其实很清楚体制存在哪些问题。

“举例呢?”我追问道。

“密云不雨。”他笑了笑。“云”的古意为“说”,而“雨”与“语”同音。

本文作者彭苏(右二)采访二月河时留影

河南省作协副主席王钢观察到,一个愿望像“高耸的碑石一样”矗立在二月河整个生命过程中,“为智力高强的父亲,为骁勇杰出的母亲,要做他们想做而没做到的事……这大概是他最原始,最持久的创作动力。”

“写作是一件相当艰苦的活。我的毅力与勇气,都来自我的母亲赐予。每当我寂寞,想寻求心灵的憩息地,除了老伴陪伴,再就是回忆我与父母待在一起的时光。”二月河承认,父辈没有获得的尊严,他来争取。然而,“放下笔,夹起尾巴做人”——这是他立下的第二条处世规则。

“你的朋友说,你对体制的弊病看得明白,却绝不是‘愤青’?”我问他。

“我就不是‘愤青’。国家体制是由政治家考虑,我更愿多谈文史哲。我是一个作家,创作理念很明确。第一,看历史人物的历史贡献,对国家统一、民族团结有无贡献;第二,看他们在发展当时的生产力、调整当时的生产关系、改善农民生活水平上有无贡献;第三看他们在科学教育、文化、发明创造方面有无贡献。三方面不是说都要有贡献,有一点都行。”

“我也不认为哪一种社会是完美无缺。你吃菜不光吃辣椒,还会吃鱼吃虾。到底哪种好,恐怕你也难说。所以我们应用一种更加历史化的眼光审视世界——怎样做对老百姓有利,怎样做对民族安定、人民生活安居乐业有利,怎样做能提高人民生活水准档次。谁能做到这些,不论你是什么出身,我都能接受。对国家有贡献,尽管你是地主或资本家出身,都可以作为正面人物来写。否则你自我标榜得再好,如果这点上做不出,叫我如何接受你呢?我评价人物,评价一个社会是从这一角度。”

他接着说,“可能我对体制有自己的一些认知。但我今天要讲,我白菜也吃,豆腐也吃。哪种对我们人民身体健康有益,我就要把哪种粮食贡献出来。在我的作品里,上至高官显贵、最高统治者,下到引车卖浆、剃头理发、修脚算命的都有。社会如此纷繁复杂,我们不能用一种东西圈定生活的圈子。我对我们现在这样认知,对我们的圈子也这样认知。”

9月下旬,二月河又应邀前往“信阳法治大讲堂”讲课。此前,他婉拒了我听他讲座的请求。离开南阳的当天,我走到这座古城著名的景点“南阳府衙”。它位于当地“小吃一条街”上,大堂之上,跨越元明清三代的匾额“明镜高悬”依然在。侧厅里,历代清官的笔墨记录犹存。府署门外,门庭罗雀。行人在照壁前来去匆匆,不曾留意上面喻意“贪”的图案。大多数人的目光与脚步是被街上的美食吆喝、热卖的小商品牵引。这让我想起,我最后问二月河的问题:怎样打量自己身处的这个时代?

“我们要警惕。用契诃夫的话说,人们我爱你,你可要警惕。”他说,“这个时代我什么都见过了。虽然很多不如意,我却感到很幸运。很多东西需要我们进行深入的人文思索。也有很多是我们一个民族都在探索,究竟是何结果,那由历史来定夺。”

雨还稀稀落落,他仿佛又在“密云不雨”。这让人想到他最早来到这座城市的见闻——那年他13岁,随南征北战的父母来到南阳,头一站就是卧龙岗。“碑廊里,镌刻着诸葛亮的遗迹:务外非君子,守中是丈夫。”

本文原刊于《南方人物周刊》,有删节。

附录:

看了莫言的诺贝尔奖演讲,我对他有了些许看法,不是恶意的

作者:怀疑探索者

节选:

我曾经一直以为莫言是出生在解放前的作家,感觉他的创作描写的都是解放前的故事。

当我查阅了莫言的百度百科词条后,我发现,原来他是出生于1955年2月17日。

这让我回忆起莫言曾经发表过的一篇演讲。2012年12月8日,莫言在瑞典文学院发表题目为《讲故事的人》的演讲。我说一下这篇演讲的大致内容,莫言相当于做了一个个人的自传,他首先回忆了他的母亲,又谈到“自己我记忆中最早的一件事,是提着家里唯一的一把热水瓶去公共食堂打开水。因为饥饿无力,失手将热水瓶打碎,我吓得要命,钻进草垛,一天没敢出来。”然后就是“我记忆中最痛苦的一件事,就是跟着母亲去集体的地里拣麦穗,看守麦田的人来了,拣麦穗的人纷纷逃跑,我母亲是小脚,跑不快,被捉住,那个身材高大的看守人扇了她一个耳光,她摇晃着身体跌倒在地,看守人没收了我们拣到的麦穗,吹着口哨扬长而去。我母亲嘴角流血,坐在地上,脸上那种绝望的神情让我终生难忘。”然后是回忆他和乞丐的对话,说““我们一年也吃不了几次饺子,一人一小碗,连半饱都吃不了!”接着,莫言慢慢写到了他应征入伍,而军营留给他的回忆是“军营的枯燥生活”。再之后,就是考上解放军艺术学院,开始了他的创作之路。莫言回忆了他创作作品的心路,介绍了《透明的红萝卜》、《蛙》、《丰乳肥臀》、《天堂蒜薹之歌》、《檀香刑》、《生死疲劳》的创作背景和故事内涵。

莫言

莫言还提到了他获得诺贝尔文学奖后引发的争议,他说“我看到那个得奖人身上落满了花朵,也被掷上了石块、泼上了污水。我生怕他被打垮,但他微笑着从花朵和石块中钻出来,擦干净身上的脏水,坦然地站在一边。”显然,莫言对自己被舆论批评,从内心来说是不服气的。

我看完了莫言的演讲,越咀嚼,心里越不是滋味。

我不是一个激进的人,我也认同作家对现实的批判。但是莫言的这个演讲,由于所处于的具体时空语境,让我对他的为人有些不满。甚至有点愤怒。

作家本来就是一个发牢骚的群体。作家创作写一写揭露阴暗面的,比比皆是。我们当然应该允许作家搞这样的创作。只要是符合历史真实的,我们就应该容忍他的文字。但是,自从我看了莫言的这篇演讲,我就开始有了一个想法:我们允许你自由创作,你也得允许我批评你。

我也看过莫言的一些作品,莫言在他的所有的作品中,似乎都看不到一丁点的光明。一个作家,写作写了几十年,从他进入大学开始就开始创作,一直笔耕不辍到晚年,这几十年里,他的所有的作品,几乎无一例外地描写的东西都是一个共同的主题:苦。因为社会,他作品中的主任公都是“苦”的。最典型的例子,就是莫言创作的那篇《透明的红萝卜》。《透明的红萝卜》是莫言的成名作,发表于1985年,讲述的是一个从小受继母虐待,顶着大脑袋的黑孩的故事。黑孩比同龄的小孩又矮又小,在初冬的时节,身上还只穿着父亲留下的一条污渍斑斑的大裤衩。那数得出肋巴骨的鸡胸脯,脊背上、腿上闪亮的伤疤,说明他受到残酷的虐待。他过早地背上了生活的重负,和大人一样参加劳动挣工分,还要承受某些人的羞辱和痛打。这样的一个孩子,可以将烧得通红的钢铁攥在手里而不叫一声,“他一把攥住钢钻,哆嗦着,左手使劲抓着屁股,不慌不忙走回来。”“黑孩手里冒出黄烟”。在他的身上,我们可以看到,苦难的生活已经麻木、扭曲了这个孩子的灵魂,让他丧失了正常人的感觉能力。不是这非人的世界,怎么会有这非人的黑孩?莫言还提到了他最新创作的《生死疲劳》,他叙述这篇小说的名字来源于佛经,“这个书名来自佛教经典”。佛教讲的就是苦。看来,他的作品一辈子离不开“苦”的内涵。

功成名就

那么,一个作家能不能允许他一直写“苦”呢?

我认为是允许的。这是他的创作自由。莫言就是写一辈子的苦,我也不会批评他。最多觉得这个作家有点“不合时宜”,或者说他“思想僵化”。但我的批评也到此为止,最多是内心有点不屑而已。我甚至认为,一个作家在公开场合是可以把“苦”讲述给听众的,哪怕听众是外国人,这也可以让我接受。但问题在于,莫言发表这次演讲的时空,是在2012年。加上他全篇演讲的内容,我看了之后除了就不再“不屑”了,而是对他产生了鄙夷。就是鄙夷!

作家是可以通过作品反思阴暗面的,但是一个在80年代读完大学的人,他的文学创作仅有反思不够,还得给出希望。如果说莫言是一个生活在20世纪二十三十甚至四十年代的人,他的作品充满了阴暗的色彩,他也一直不给读者希望,这还能让我理解。但是莫言一生中所有的作品,我们看不到他给读者于希望。“文革”结束之后,确实出现了一批“伤痕文学”,大约在80年代流行过。“伤痕文学”是反思过去,自然有“苦”的因素。但是这样的反思是有价值的,有益于我们牢记历史教训。随着时代的发展,“伤痕文学”慢慢地退去了。因为我们已经确立了“改革开放”牢不可破的地位,我们有信心再也不回到过去。社会的进步和发展,我们是看在眼里的,我们对国家的未来是充满了信心的。所以,“伤痕文学”也完成了它的历史任务,也就没有必要继续霸占文学市场了。但是莫言一辈子都在写着“苦”。如果说他的那些作品发布在80年代,甚至发表在90年代,我还能接受,甚至会夸赞一下莫言有勇气,但问题在于,莫言把他的“苦”贯穿了他的一生的创作。但即使是这样,我也不会批评他,如我之前所述,我仅仅是“不屑”而已,感觉他的思想落后了,僵化了,总看不到社会的进步。如此而已。

但是,莫言是在2012年,在瑞典文学院发表了这篇通篇回忆“苦”的演讲。2012年是什么背景?1978年开始改革开放,到了2012年,已经改革开放了整整34年。在这34年里,中国发生了翻天覆地的变化,国民生活水平不断提高,人的思想也获得了不小的,可以说精神面貌也越来越好的。但是在莫言的演讲中,他面对的是一群外国人,他就那样絮絮叨叨的说着他的“苦”,苦到让人绝望,让人绝望的苦。他所叙述的他的所有作品,没有一个是有阳光和希望的。外国人听了他的演讲,就会认为莫言描写是一个真实的国家,这个国家的历史贯穿始终就是在受苦,一直到了现在,也还是一个苦。我们国家过去确实是很苦,这我们不会否认,我们有勇气承认。但是我们有信心不再回到过去。在改革开放后成长起来的人,他们的信念是坚定的,过去的苦,就让它永远不要回来吧,我们的生活是甜的。虽然也有创业的艰辛,但总体是积极向上的,是昂扬的。对国家的明天,我们不迷茫。

可能是我对莫言的作品不是全面了解,就我了解的到的他的一部分作品的印象,是莫言没有传达出一丝一毫的这样的乐观精神,他的作品永远在描述一种阴暗的、扭曲的、非人的、苦难的世界(我说了,我没有看过他所有的作品)。很难相信,这是一个出生在1955年的人在一直做的事情。莫言小时候是吃过苦,但是请问,莫言有没有经历过改革开放,有没有经历过国家各方面的进步?他的作品的灰暗色调,永远停留在50~60年代,而看不见改革开放以后的世界。这样也就罢了,最多是品位不高,但是他在2012年,这个改革开放已经整整34年的日子,在外国絮絮叨叨讲述他的苦。苦,真苦啊!你可以在外国人面前讲述你的苦。可是我如果是莫言,我在回忆苦的同时,还会给人希望。

如果中国没有搞改革开放,如果我们的生活在2012年还停留在1960年的水平,你就是讲一万遍苦、非人,那也没有什么。或者莫言在20年代出生,2012年的时候他已经垂垂老矣,人生记忆的主体就是苦,那我们也不会说什么。但是莫言除了经历过童年的苦,也是经历过改革开放三四十年伟大时代的。一个人一生中有前十几年时间经历苦,而且也不完全这样,还有一倍的时间经历甜,这个人一辈子就在反反复复回忆那最初十几年,甚至是10岁之前经历的苦,把他的苦写进文学作品,从来不给人希望,还要在功成名就之后的2012年在外国人面前絮絮叨叨说“苦”,我只能呵呵了。

我们能不能在外国人面前叙述我们的苦?当然能!这是一种自信。我们向外国人讲述我们的苦,是为了告诉全世界,我们要吸取历史教训,再也不回到过去,而我们对未来是抱有希望的。这是一个经历过几十年改革开放,享受了大量福利的人应该有的态度。但是莫言是怎么样做的呢?一个本该在90年代就转变创作态度的作家,一个享受了改革开放几十年福利的作家,他永远在讲述他十岁时候的苦难、非人。说句实话,您的那些苦,完全可以在晚年写进个人自传,我们没有意见,但实在不适宜在2012年,一个改革开放已经34年的日子在外国人面前只说这些东西。而且只有这些消极的东西。军营生涯,在他的回忆中是“枯燥”。后来上了让人羡慕的军校,当了编辑,这些不断向好的生活经历,在他的演讲中半字不提。他的回忆,永远停留在“困境”、吃不饱、被毒打这些童年阶段。

祖国明天会更好

恕我直言:几十岁的人,谁没有经历过苦?但人家不会一辈子生活在苦的阴影里,总会走出来,为自己、亲人,也为这个国家创造甜。

一个并非成长于解放前,已经切切实实享受了几十年安逸生活,却一辈子生活在“苦”的幻境中的人,还要一辈子把“苦”传递给其他人,从来不给人希望,还要在外国人面前谈论“苦”的作家,我不会尊重他。也活该你有争议!

我不信莫言是蓄意贬低我们的国家和历史。他只是一个显得稍微落后的人,被童年生活击败的人。现在的人之所以对莫言有争议,是因为我们不是生活在20世纪上半叶的人,而是对国家的未来抱有希望的人。我们坚信这是一个伟大的时代,国家必将在我们的手里被建设得更加美好。